Die Suche nach Nahrungsmittelkrise und Spekulation ergab ungefähr 168.000 Ergebnisse (Zur Vergrößerung auf das Bild klicken.)

(Siehe hierzu jetzt auch: Nachtrag zu diesem Artikel.) Eine Suche bei Google gibt einen Hinweis, worauf sich die öffentliche Diskussion rund um Nahrungsmittelkrisen und Hungersnöte konzentriert:

Im Fokus der Kritik steht die Spekulation mit Nahrungsmitteln. Und in der Tat gehört es wohl zu den menschenverachtendsten Machenschaften, aus dem Hunger noch ein Geschäft zu machen.

Die Suche nach Nahrungsmittelkrise und Produktivität ergab ungefähr 33.300 Ergebnisse (Zur Vergrößerung auf das Bild klicken.)

Bei der Ursachenanalyse von Nahrungsmittelkrisen und Hungersnöten wird jedoch regelmäßig ein Faktor sträflich vernachlässigt, vielleicht, weil er unterschwelliger wirkt, weniger spektakulär ist und ein Schuldiger nicht so einfach und eindeutig zu benennen ist, vielleicht auch, weil er noch schwieriger aus der Welt zu schaffen ist als die Spekulation. Es ist die mangelnde Produktivität in der Landwirtschaft in den von Nahrungsmittelkrisen und Hungersnöten besonders geplagten Ländern.

Der Genozid in Ruanda und die Situation in der Landwirtschaft

Während der Analyse zu dieser Arbeit, erinnerte ich mich an den Völkermord in Ruanda. Nach den heutigen Weltentwicklungsindikatoren der Weltbank war die landwirtschaftliche Produktion je Arbeiter in der Landwirtschaft zwischen 1983 und 1993 – in den zehn Jahren vor dem Genozid also – um 14 Prozent gesunken; der Nahrungsmittelproduktionsindex fiel im gleichen Zeitraum um 10 Prozent. Bei aller Ungenauigkeit der statistischen Angaben gerade für diese Länder, ist dies doch ein ernst zu nehmender und erschütternder Befund.

Landwirtschaftliche Produktion und Bevölkerungswachstum in Ruanda 1961 bis 2008 (Zur Vergrößerung auf Graphik klicken.)

Wenn dies auch nicht “die zentrale Ursache der genozidalen Gewalt” war, wie eine Studie der Universität Duisburg-Essen feststellt. “Denn der Völkermord wurde von Politikern aus Gründen des Machterhalts geplant und initiiert.” So hält dieselbe Studie dennoch fest: “Doch dürfte der Landkonflikt nach Ansicht vieler Beobachter die Pogromstimmung und die Ausführung des Völkermordes begünstigt haben. Die breite Beteiligung der Bauernschaft an den Massakern war wohl auch durch die Angst motiviert, vor einem regelrechten Überlebenskampf zu stehen.” Und weiter: “Insbesondere seit Mitte der 80er Jahre verschlechterten sich dann nahezu alle ökonomischen Indikatoren: Die Nahrungsmittelproduktion stagnierte. Das ohnehin geringe Wachstum des Bruttosozialprodukts wurde durch eine Bevölkerungszunahme von 3,3% p.a. mehr als kompensiert. Entsprechend ging das Pro-Kopf-Einkommen in den 80er Jahren zurück.”

Kleinteilige Landwirtschaft ist Teil des Problems, nicht die Lösung

Die Studie erwähnt auch, dass der vom damaligen Präsidenten Ruandas, Juvénal Habyarimana, proklamierte Entwicklungsweg, “eine Art bäuerlichen Kapitalismus”, bei westlichen Regierungen und Hilfsorganisationen Unterstützung fand und nicht hinterfragt wurde.

Das sollte insbesondere denen zu denken geben, die ihre in Ländern mit einer industrialisierten, hoch produktiven Landwirtschaft entwickelten Vorstellungen von einer kleinteiligen Landwirtschaft unreflektiert auf Entwicklungsländer übertragen, missachtend, dass gerade dort die kleinteilige – und nicht etwa die industrielle – Landwirtschaft längst an ihre Grenzen stößt. Auch an ihre ökologischen Grenzen. Eine unproduktive Landwirtschaft zwingt die Kleinbauern dazu, immer neue und schlechtere Böden zu kultivieren. Sehr deutlich zeigen dies die in den folgenden beiden Graphiken für Afrika südlich der Sahara (nur Entwicklungsländer ohne Südafrika) und Deutschland abgebildete Entwicklung der Getreideproduktion und der dafür in Anspruch genommenen Anbaufläche. Während in Deutschland trotz nahezu unveränderter Anbaufläche die Produktion enorm zugenommen hat, weitet sich in Afrika südlich der Sahara die Anbaufläche im Gleichschritt mit der Produktion aus.

Entwicklung der Getreideproduktion und -anbaufläche in Afrika südlich der Sahara (nur Entwicklungsländer), 1961 bis 2009 (Zur Vergrößerung auf Graphik klicken.)

Entwicklung der Getreideproduktion und -anbaufläche in Deutschland, 1961 bis 2010 (Zur Vergrößerung auf Graphik klicken.)

In den davon betroffenen Ländern verschwinden Wälder nicht aufgrund einer nachholenden Industrialisierung, sondern aufgrund ausbleibender Entwicklung. Der für Afrika südlich der Sahara in der Graphik ablesbare enge Zusammenhang zwischen der Steigerung des Agrarprodukts und der Anbaufläche findet sich regional weltweit nur noch dort. In allen anderen Weltregionen ist es in den zurückliegenden Jahren gelungen, die Getreideproduktion pro Hektar deutlich zu steigern. Gleichzeitig ist Afrika südlich der Sahara wiederum als einzige Weltregion in geballter Form von externer Nahrungsmittelhilfe abhängig.

Der Mythos von den zerstörerischen Agrarsubventionen

Thilo Bode, Vorsitzender der Verbraucherorganisation Foodwatch, ist einer der vehementesten Vertreter einer kleinteiligen Landwirtschaft für Entwicklungsländer – die ja gerade an ihr zugrunde gehen, weil schon jetzt kaum etwas anderes haben als eben diese. Er sei stellvertrend für viele andere “Entwicklungsexperten” hier erwähnt, weil er in den Medien hierzulande besonders präsent ist und so die öffentliche Meinung über Ursachen und Lösungen von Nahrungsmittelkrisen maßgeblich mit beeinflusst. Bode 2008, dem Jahr der großen Nahrungsmittelkrise: “Denn es geht ja in erster Linie darum, die Kaufkraft der armen Leute in der Dritten Welt zu erhöhen und dort die kleinbäuerliche Produktion anzukurbeln.”

Bode meinte auch schon damals, dass Agrarsubventionen in Europa die Landwirtschaft in der so genannten Dritten Welt zerstören würde. Eine These, die nicht richtiger wird durch ihre ständige Wiederholung. Schon damals war der Anteil aller EU-Marktstützungsmaßnahmen (Ausfuhrerstattungen, Lagerhaltung) am gesamten EU-Agrarhaushalt von 91 Prozent 1991 auf 14 Prozent gesunken; die Agrarsubventionen des Bundes befanden sich mit 0,91 Milliarden Euro – das sind vier Prozent der gesamten Subventionen – auf einem historischen Tiefpunkt. Die Exporterstattung durch die EU betrug damals rund 2,5 Milliarden Euro.

Obwohl es in Bodes Aussagen wie in Kraut und Rüben durcheinander geht, wird er immer wieder eingeladen, seine zusammenhanglose und unfundierte Meinung zu verbreiten. Bei soviel Unbelehrbarkeit ist es fast schon ein Fortschritt, wenn sich Bode heute auf die Spekulation mit Nahrungsmitteln konzentriert.

Bode: “Schauen Sie sich zum Beispiel mal Burkina Faso an. Da sieht man es heute ganz deutlich. Da hat der hohe Milchpreis der EU die kleinbäuerlichen Existenzen gefährdet. Die Leute würden sofort anfangen, mehr zu produzieren. Sie können aber nicht. Was sollen sie denn machen, wenn die Milch in den kleinen Läden aus Europa um die Hälfte billiger ist. Das ist doch ganz selbstverständlich, dass die Einheimischen dann die billigere Milch aus Europa kaufen. Die haben doch gar keine Wahl; die haben doch gar kein Geld dazu.” Und: “Auch der Bauer in der Dritten Welt reagiert nicht anders als der Bauer in der EU.”

Ob der Bauer aber mit seiner Produktion auf Preisveränderungen reagieren kann, hängt vor allem auch von seiner Produktivität ab. Sie ist entscheidende Voraussetzung dafür, dass der Bauer seine Produktion bei steigenden Preisen auch ausdehnen kann. Und hier sieht es in den Entwicklungsländern, vor allem in Afrika südlich der Sahara – auch in Burkina Faso – düster aus.

Bodes “Argumentation” entbehrt Fakten und ist zusammenhanglos. Sie ist vor allem auch verantwortungslos, weil ungeeignet, den Ursachen, die für permanenten Hunger sorgen, auch nur im Ansatz auf den Grund zu gehen, geschweige denn, Lösungen zu bieten. Ihrer kritiklosen Weiterverbreitung tut dies keinen Abbruch, selbst bei ansonsten besonders klarsichtigen Autoren. So finden sich beispielsweise bei Kathrin Hartmann, die wohl kaum zufällig Thilo Bode am Ende ihre Buches, “Wir müssen leider draußen bleiben“, ihren Dank ausspricht, Sätze wie diese: “Die europäische Überproduktion an Gemüse und Milchpulver wird auf die afrikanischen Märkte gespült, hochsubventioniert von der EU, wovon abermals Lebensmittel- und Agrarkonzerne profitieren. Auf den Märkten im Senegal und in anderen Entwicklungsländern wird europäisches Gemüse billiger verkauft, als einheimische Bauern es erzeugen können. Das ist der Grund dafür, warum die Wirtschaft in Ländern wie dem Senegal darniederliegt.”

Dass die niedrigen Nahrungsmittelpreise hierzulande jedoch zuallererst der hohen Produktivität geschuldet sind und die hohen Nahrungsmittelpreise in den Entwicklungsländern zuallererst der niedrigen Produktivität in der Landwirtschaft, zeigt nicht nur die oben abgebildete Entwicklung der Flächenproduktivität; der weiter unten abgebildete Vergleich der Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft unterstreicht dies noch. Vor diesem Hintergrund ist es dann auch nicht überraschend zu lesen, dass der Weltbank und anderen Entwicklungsorganisationen insbesondere die Preissteigerungen für Nahrungsmittel in West- und Ostafrika Sorge bereiten und die Food and Agriculture Organization (FAO) einen Rekord-Importbedarf für die Low-Income-Food-Deficit-Countries (LIFDCs) erwartet. 39 der 66 LFIDCs sind afrikanische Länder, davon liegen die meisten in der Region Afrika südlich der Sahara – darunter auch Burkina Faso und der Senegal. Es ist daher bedauerlich, dass FAO und Weltbank nicht ergänzend zu ihrem Globalen Nahrungsmittelpreisindex ebenfalls auf einen Blick regionale Nahrungsmittelpreisindexe abbilden, die sicherlich helfen würden, die Problematik einer breiteren Öffentlichkeit bewusst zu machen.

Die sträfliche Vernachlässigung der Beziehung zwischen Landwirtschaft und Industrie

Weil die landwirtschaftliche Produktivität in jenen Ländern aber so niedrig ist und Produkte wie Milch, Getreide und Nahrungsmittel insgesamt so teuer macht, hätten ausbleibende Lieferungen aus Europa vor allem eines zur Folge: Die Menschen könnten sich gar keine oder deutlich weniger Milch und andere Nahrungsmittel leisten. Noch einen für die weitere Entwicklung wesentlichen Zusammenhang lässt Bode dabei außen vor: Nur eine höhere Produktivität, die die Preise für Nahrungsmittel am Ende bestimmt, kann dazu beitragen den Reallohn, das reale Einkommen auch der Menschen, die nicht in der Landwirtschaft beschäftigt sind, hoch zu halten. Das ist die Voraussetzung dafür, dass sich ein produzierendes Gewerbe entwickeln kann, das bspw. Landmaschinen und andere, die Produktivität in der Landwirtschaft fördernde Ausrüstungsgüter oder auch verbessertes Saatgut entwickelt und herstellt – und dazu in der Lage ist, diese den Bauern oder Agrarbetrieben zu Preisen anzubieten, die es für den Bauern attraktiv machen, sein Agrarprodukt gegen produktivitätssteigernde Ausrüstung und ertragssteigerndes Saatgut oder auch Dünger zu tauschen. Die Weltbank verweist beispielsweise darauf, dass die Länder in Afrika südlich der Sahara fast ihren gesamten Dünger importieren müssen.

Dieser für die gesamte moderne Entwicklungs(erfolgs)geschichte zentrale Zusammenhang eines funktionierenden Austausches zwischen Landwirtschaft und Industrie hat nicht nur Bode nicht im Blick; er wird auch in den großen Entwicklungsinstitutionen wie der Weltbank und dem IWF, wenn überhaupt, viel zu selten thematisiert und in den Mittelpunkt ihrer Entwicklungsstrategien gestellt. Das war – bis in die 70er Jahre auch für Afrika südlich der Sahara – nicht immer so. In den historisch jüngsten Entwicklungserfolgsgeschichten asiatischer Volkswirtschaften, wie Taiwan und Südkorea, sorgten so beispielsweise umfangreiche Nahrungsmittelhilfen aus den USA dafür, dass die damals auch in jenen Ländern noch niedrige landwirtschaftliche Produktivität gleichsam “substituiert” wurde durch die hohe landwirtschaftliche Produktivität in den USA; nur auf dieser Basis macht es auch Sinn von “Niedriglohnländern” zu sprechen: die hohe (importierte) Produktivität sorgte für günstige Nahrungsmittel; der Geldlohn, der in jenem Entwicklungsstadium vor allem für Nahrungsmittel verausgabt wird, konnte so niedrig ausfallen; der Reallohn aber war aufgrund der niedrigen Nahrungsmittelpreise vergleichsweise hoch und ermöglichte es den Menschen so überhaupt erst losgelöst von der eigenen landwirtschaftlichen Subsistenz in der Industrie zu arbeiten. So verstanden, sind die afrikanischen Entwicklungsländer südlich der Sahara allesamt Hochlohnländer. Deswegen nehmen sie am Welthandel auch nur geringen Anteil – auch bei Rohstoffen und Nahrungsmitteln.

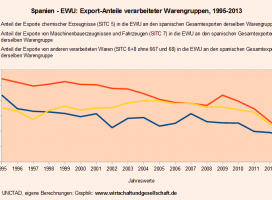

Welthandelsanteile Afrikas südlich der Sahara (ohne Südafrika) an den Ein- und Ausfuhren von Grundnahrungsmitteln (Zur Vergrößerung auf Graphik klicken.)

Die bekannte Ökonomin Joan Robinson soll schon in den 1970er Jahren bei einem Besuch der Universität in Dar es Salaam, im damals sich noch sozialistisch nennenden Tanzania, den Studierenden sinngemäß gesagt haben: Kapitalismus ist eine schlimme Sache. Ausbeutung ist eine schlimme Sache. Ausbeutung aber setzt eines voraus: Nachfrage. Die “bösen” Länder im kapitalistischen Norden würden aber immer weniger aus dem Süden nachfragen. Das Schlimmste am Kapitalismus, so die polemische Schlussfolgerung: Keine Ausbeutung. Schon damals begannen enorme, durch technischen Fortschritt und höheren Kapitaleinatz erzielte Produktivitätssteigerungen im reichen Norden ehemals arbeitsintensive Industrien, wie Textil und Bekleidung, in kapitalintensive Industrien umzuwandeln. Der Anteil des Lohns an den Gesamtkosten der Produktion wurde darüber so stark reduziert, dass die Entwicklungsländer, die diesen technischen Fortschritt nicht importieren konnten, auch in diesem vormals für Entwicklungsländer klassischen Warenspektrum schon damals fortlaufend an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Der fehlende technische Fortschritt und die niedrige Produktivität in der Landwirtschaft sorgten gleichzeitig dafür, dass in jenen Entwicklungsländern die Lohnkosten und der Lohnkostenanteil in der Produktion hoch waren – bei, aufgrund hoher Nahrungsmittelpreise, niedrigen Reallöhnen.

Jede Erfolg versprechende Entwicklungspolitik müsste diese grundlegenden Zusammenhänge wieder in den Mittelpunkt stellen. Praktische Solidarität mit Not leidenden Ländern kann nur wirksam werden, wenn sie sich auch der empirischen und theoretischen Zusammenhänge versichert, die der Not zugrundeliegen.

Weltweit kaum noch landwirtschaftliche Überschüsse

Die Argumentation von Bode und Hartmann führt aber auch aus einem weiteren Grund in die Irre: Ungeachtet der hohen Produktivität în der Landwirtschaft in der Europäischen Union und in den USA werden weltweit per Saldo kaum noch landwirtschaftliche Überschüsse – Wachstum des Agrarprodukts minus Wachstum der Bevölkerung – erzielt.

Entwicklung landwirtschaftlicher Überschüsse / Defizite, 1961 bis 2008 (Zur Vergrößerung auf Graphik klicken.)

Die Produktivitätsunterschiede in der Landwirtschaft sind dabei gewaltig. Setzt man die Produktion pro Arbeiter in der Landwirtschaft in Deutschland gleich 100, kommt Afrika südlich der Sahara (ohne Südafrika) gerade einmal auf 1 Prozent – China auf 2 Prozent; selbst Südafrika und Brasilien erreichen lediglich 12 Prozent der deutschen Produktivität in der Landwirtschaft. Schaut man auf mit Deutschland vergleichbare Länder liegt die landwirtschaftliche Produktivität in den USA, in Dänemark und in Australien noch über der in Deutschland.

Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft, Entwicklungsländer, Brasilien und Südafrika im Vergleich zu Deutschland

Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft, Industrieländer im Vergleich zu Deutschland

Alles spricht dafür, dass sich diese Kluft in der Produktivität weiter vertieft – solange sich die Entwicklungspolitik nicht wieder auf die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche soziale und wirtschaftliche Entwicklung besinnt.

Schon ist im industrialisierten Norden von einer “schwarzen Revolution” in der Landwirtschaft die Rede. Hierüber heißt es beispielsweise durchaus vielversprechend: “Wer Milliarden von Menschen ernähren will, muss der wichtigsten Produktionsgrundlage wieder mehr Wert beimessen: dem Boden. Derzeit gehen jährlich weltweit noch rund 25 Milliarden Tonnen fruchtbare Ackerkrume verloren – durch Erosion und den Abbau von Humus. Schuld daran ist vor allem die intensive, pflügende Landwirtschaft. Es gibt verschiedene Modelle, um diesem Trend gegenzusteuern und ihn sogar umzukehren.” (Nachzuhören hier: Deutschlandfunk: Wissenschaft im Brennpunkt, Nahrung für neun Milliarden TEIL 2 Schwarze Revolution, 13. Mai 2012, 16 Uhr 30, Autor: Lucian Haas.)

In der Dokumentation finden sich auch diese Hinweise: “Rund zehn Prozent der Landfläche der Erde werden heute von der Landwirtschaft genutzt. Umgerechnet auf die Weltbevölkerung stehen pro Kopf 0,22 Hektar für die Nahrungsproduktion zur Verfügung. Bis zum Jahr 2050 wird die anteilig verfügbare Fläche auf unter 0,17 Hektar pro Kopf sinken. Zugleich wird der Nahrungsmittelbedarf weltweit um 60 bis 70 Prozent steigen, in den Entwicklungsländern sogar um 100 Prozent.” Und: “Sieben Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde. Immer mehr Menschen verlangen nach immer mehr Nahrung. Gleichzeitig schwindet die natürliche Bodenfruchtbarkeit. Allein in Afrika sind seit 1960 6,3 Millionen Hektar Ackerland verloren gegangen – In nur 50 Jahren eine Fläche fast so groß wie Bayern.”

Als Freihandel noch keine Ideologie war

Vor dem aufgezeigten Hintergrund und den gerade in vielen Entwicklungsländern für den Aufbau einer eigenen Industrie verheerenden Folgen der vorherrschenden Freihandelsideologie, ist es sinnvoll und gerade auch für Kritiker des Freihandels erhellend, abschließend einen kleinen Ausflug in die ökonomische Klassik zu unternehmen. Der heute von Ökonomen und Politikern gleichermaßen gern als Allheilmittel im Mund geführte Freihandel hat seinen Ursprung nämlich exakt in einer Situation, die, wenn auch nicht identisch mit denen der Entwicklungsländer heute, doch Erklärungen für Nahrungsmittelkrisen und deren Überwindung bereithält.

Der Vater der heutigen Freihandelsideologie war der englische Ökonom David Ricardo. Er freilich hatte keine Ideologie im Sinn, sondern die Lösung eines praktischen Problems: Aufgrund der raschen Industrialisierung Englands im 18. und 19. Jahrhundert, stieß die Landwirtschaft an ihre Grenzen. Nur in der Situation einer drohenden Nahrungsmittelkrise plädierte Ricardo für den Freihandel: “Nur wenn ein Land verhältnismäßig wohlhabend ist, wenn all sein fruchtbarer Boden sehr gut kultiviert ist, und wenn es genötigt ist, auf schlechteren Boden zurückzugreifen, um die für die Bewohner erforderlichen Nahrungsmittel zu beschaffen, oder aber, wenn es ursprünglich mit keinerlei fruchtbarem Boden ausgestattet ist, kann es profitabel werden zu importieren.” Unmittelbar diesen Überlegungen hatte Ricardo vorangestellt: “Wenn die Legislative umgehend eine entschiedene Politik bezüglich des Getreidehandels annähme, wenn sie einen langfristig freien Handel gestattete und nicht mit jeder Änderung des Getreidepreises abwechselnd den Import beschränken und fördern würde, so würden wir ohne Zweifel zu einem regelmäßigen Einfuhrland. Wir würden das, weil wir unseren Nachbarn in bezug auf Wohlstand und Bevölkerungszahl mehr überlegen sind als in Bezug auf die Fruchtbarkeit unseres Bodens.” So der englische Ökonom David Ricardo 1815 in seinem “Essay über den Einfluss eines niedrigen Getreidepreises auf den Kapitalprofit, Ein Nachweis der Unzweckmäßigkeit von Einfuhrbeschränkungen.”

Natürlich stellt sich die Situation in den Entwicklungsländern heute hinsichtlich des Wohlstands und aufgrund einer ausbleibenden oder ins Stocken geratenen Industrialisierung anders dar – nicht aber hinsichtlich des Zusammenhangs von Entwicklung, niedriger oder abnehmender landwirtschaftlicher Produktivität, steigenden Nahrungsmittelpreisen und Nahrungsmittelkrisen.

Ricardo wendete sich mit seinen Argumenten damals auch direkt politisch gegen die Grundbesitzer, die vielleicht am ehesten mit den heutigen Nahrungsmittelspekulanten vergleichbar sind. So schreibt er: “Da sich das Einkommen des Pächters in Rohprodukten, oder im Wert der Rohprodukte, realisiert, ist er, ebenso wie der Grundeigentümer, an ihrem hohen Tauschwert interessiert…Es folgt daher, dass das Interesse des Grundeigentümers demjenigen jeder anderen Gesellschaftsklasse immer entgegengesetzt ist. Seine Lage ist nie so günstig, als wenn Nahrung knapp und teuer ist, während alle anderen Personen großen Nutzen haben, Nahrungsmittel billig zu erhalten.”

Die soziale wie ökonomische Bedeutung des Zusammenhangs zwischen niedrigen Nahrungsmittelpreisen und der Höhe des Lohnes stellt Ricardo auch in seinen einige Jahre später erschienenen Prinzipien “Über die Grundsätze der Politischen Ökonomie und der Besteuerung” heraus, die gleichzeitig deutlich machen, dass der Freihandel nur der entwicklungs- bzw. wirtschafts- und sozialpolitischen Notwendigkeit gehorchen soll: “In dem Maße, in dem Getreide billig produziert werden kann, bieten die höheren Löhne der Arbeiter bessere Möglichkeiten, Familien zu versorgen…Das Steigen der Rente und der Löhne und das Sinken des Profits sind im allgemeinen die unvermeidlichen Folgen der gleichen Ursache – der steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln, der zu ihrer Produktion erforderlichen größeren Menge an Arbeit und ihres dementsprechend höheren Preises.”

Einen Rückgang der Nahrungsmittelpreise oder, wie Ricardo schreibt, “einen Rückgang im Tauschwert der Nahrungsmittel”, erkannte Ricardo schon damals, “kann nur aus drei Ursachen resultieren:

1. aus dem Rückgang des Reallohns, was dem Pächter erlaubt, einen größeren Überschuss des Erzeugten zum Verkauf zu bringen;

2. aus Verbesserungen in der Landwirtschaft oder in den landwirtschaftlichen Geräten, was ebenfalls das Überschussprodukt erhöht;

3. aus der Erschließung neuer Märkte, von denen Getreide zu einem niedrigen Preis importiert werden kann als es zu Hause erzeugt werden kann.

Es ist offensichtlich, dass eine sozial verträgliche Entwicklung nur mit der 2. und 3. Lösung einhergehen kann. Die heutige Situation afrikanischer Entwicklungsländer südlich der Sahara ähnelt jedoch der von Ricardo aufgezeigten 1. Ursache. Die entwicklungspolitische Herausforderung ist es daher, die 2. und 3. Lösung zu verwirklichen.

In eigener Sache: Wenn nur 100 Wirtschaft und Gesellschaft abonnieren…

Dieser Text ist mir etwas wert

|

|