Unter der Überschrift „Wachstum wird uns nicht retten“ darf sich Thomas Mirow, Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, in einem Interview mit dem Ökonomen und Journalisten Mark Schieritz auf einer Zeitungsseite über höhere Steuern und die Frage, wie Europa zu helfen ist, ausbreiten. Seine Antworten sind gleich in zweifacher Hinsicht deprimierend: Zum einen zeigt Mirow keine einzige Lösung auf. Zum anderen offenbaren seine einschläfernden Aussagen so viel kalte Ignoranz und Unkenntnis über unsere Gesellschaft, dass es einen graust.

Es ist nicht störend, unterschiedlicher Meinung zu sein, im Gegenteil, das zwingt zum Nachdenken; es sind die Sattheit, die geistige Lähmung und das Fehlen jedweder Energie und jedweden Willens, etwas politisch zu gestalten, die so betroffen machen.

Wirtschaftspolitische Ohnmacht und die ihr zugrundeliegenden Irrtümer

„Herr Mirow, die Angst vor dem Abschwung wächst. Was kann die Politik tun?“, leitet Schieritz sein Interview ein. Mirows Antwort: „Ich fürchte, kurzfristig nicht sehr viel.“ Diese wirtschaftspolitische Ohnmacht durchzieht das gesamte Interview. Alle, die Regierungen, die Notenbanken, hätten „kaum mehr trockenes Pulver übrig“, so Mirows Botschaft. Konjunkturprogramme? „Kein Raum“ dafür. „Deutschland sicher nicht“. Der Grund: „Wir haben eine Verschuldung von über 80 Prozent.“

Staatsverschuldung falsch interpretiert

Nicht „wir“ aber haben eine Verschuldung von 80 Prozent des Sozialproduktes, sondern die öffentlichen Haushalte, der Staat. Diesen 80 Prozent Staatsverschuldung am Sozialprodukt steht aber ein deutlich höheres Reinvermögen (Geld- und Sachvermögen minus Verbindlichkeiten) der Gesellschaft gegenüber, das freilich sehr ungleich verteilt ist. 2007 – vor der Finanzkrise – besaß laut Zahlen der Bundesbank und des Statistischen Bundesamtes auch der Staat noch ein Reinvermögen. Das war allerdings damals schon mit 87 Mrd. Euro verschwindend gering gegenüber dem Reinvermögen der Privaten Haushalte, das zum selben Zeitpunkt über 7,9 Billionen Euro betrug. Die Staatsverschuldung belief sich 2007 auf 1,6 Billionen Euro, das sind 20 Prozent des Reinvermögens der Privaten Haushalte. Die Gesamtwirtschaft hatte 2007 ein Reinvermögen von über 9,8 Billionen Euro (1).

Schade, dass Mark Schieritz Mirow nicht mit diesen Zahlen konfrontiert hat. Denn dieser Blick relativiert nicht nur die Höhe der Staatsschulden, er wirft die Frage auf, warum große private Vermögen nicht stärker besteuert werden, um den gesellschaftlichen Reichtum wieder gleichmäßiger zu verteilen, nicht nur unter den Privaten, sondern auch zwischen Privaten und Öffentlichen Haushalten.Und natürlich gilt unabhängig davon, dass jedem Euro Staatsverschuldung ein Euro Vermögen gegenüber steht, wie könnte es anders sein, denn die Staatsanleihen, in denen sich der Staat verschuldet, müssen ja von irgendjemandem als Vermögen gehalten werden. Und dass diejenigen, die dieses Vermögen halten, sich herzlich wenig um die Staatsschulden Deutschlands sorgen, zeigt wiederum die Rendite für diese Staatsanleihen, die gerade wieder neue historische Tiefstände erreicht hat, was nichts anderes bedeutet, als dass die Bundesrepublik für Gläubiger eine bessere Kreditwürdigkeit denn je besitzt.

Wer aber Schulden per se als Teufelszeug erachtet, dem ist mit ökonomischer Logik und offizieller Statistik nur schwer beizukommen. Und so einer ist eben auch Thomas Mirow, der, wie wäre es von einem Vertreter der „deutschen Wirtschaftselite“ auch anders zu erwarten gewesen, hinterherschiebt: „Wir haben uns eine Schuldenbremse gegeben, von der ich sehr viel halte.“ Warum davon so viel zu halten ist, muss einer wie er selbstverständlich nicht begründen. Schieritz fragt leider auch nicht nach.

Nach der Schuldenfalle darf auch die demographische Entwicklung nicht fehlen. „Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, werden wir Ende des Jahrzehnts noch sehr viel größere Schwierigkeiten bekommen“, so Mirow. Begründen muss er auch dies nicht, und: Auch die demographische Entwicklung liegt für Mirow außerhalb der Einflusssphäre der Politik.

Wer kurzfristig nichts unternimmt, muss langfristig scheitern

So fragt Schieritz auch völlig naheliegend: „Wir sollen die Hände in den Schoß legen?“ Jetzt zeigt Mirow, dass er ein wahrer Meister seines Faches ist; denn wenn die deutsche Wirtschaftselite eines beherrscht, dann ist es die Fähigkeit, ihrer wirtschaftspolitischen Passivität noch Seriosität zu verleihen; das Zauberwort, das dabei hilft, ist seit eh und je das Attribut „strukturell“ und die Unterscheidung in kurz- und langfristig. Mirow: „Wir sollten uns nicht so sehr auf kurzfristige Maßnahmen konzentrieren, sondern die strukturellen Probleme angehen – die vielerorts schlechte Infrastruktur zum Beispiel oder die mangelnden Investitionen in Bildung.“

In dieser Antwort Mirows steckt vielleicht einer der größten Irrtümer bzw. ist sie vielleicht das größte Hinweisschild für die ökonomische Denkfaulheit der deutschen Wirtschaftselite. Denn wie bitte soll sich das Bildungsproblem langfristig lösen lassen, ohne kurzfristig Geld in die Hand zu nehmen? Wenigstens so viel, dass Deutschland bei seinen Bildungsausgaben wieder den Durchschnitt der unter dem Dach der OECD versammelten Industrieländer erreicht. Das würde für Deutschland Mehrausgaben von rund 25 Milliarden Euro bedeuten; nicht langfristig, sondern sofort, Jahr für Jahr.Das gleiche gilt für die Infrastruktur allgemein, in die – wie bei der Bildung – seit Jahren schon, langfristig also, viel zu wenig investiert wird. Dabei handelt es sich um Milliarden, hunderte von Milliarden. Diese Rückstände kommen dabei heraus, wenn man meint, kurzfristig nichts tun zu müssen. Die deutsche Wirtschaftselite verhält sich wie ein Arzt, der einen Schwerkranken, dessen Leben nur durch eine kurzfristige Operation gerettet werden kann, auf die Zukunft vertröstet. Keinem Arzt wird man das durchgehen lassen; auch wenn aufgrund der Denkweise unserer Wirtschaftselite und der dieser Denkweise geschuldeten wirtschaftspolitischen Entscheidungen die Situation in deutschen Krankenhäusern – zumindest für gesetzlich Versicherte – schon in gefährliche Nähe solcher Überlegungen gerückt sein mag.

Die dauernde Lüge, dass wir über unsere Verhältnisse leben, und die Folgen

Und natürlich darf bei Mirow eines auch nicht fehlen: „In den meisten Staaten wird endlich zur Kenntnis genommen, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt haben.“Deutschland aber kann nicht über seine Verhältnisse gelebt haben, weil es seit Jahren Leistungsbilanzüberschüsse realisiert. Das bedeutet aber gerade, dass wir unter unseren Verhältnissen leben; wir produzieren mehr als wir konsumieren; das funktioniert allerdings nur, wenn andere Länder über ihren Verhältnissen leben; denn unsere Überschüsse, sind die Defizite der Anderen. Das geht langfristig aber nun wirklich nicht gut, wie jetzt auch die aktuelle Konjunkturentwicklung in Deutschland zeigt, die alle deutschen Ökonomen vom Format Mirows zwar „überrascht“ und „enttäuscht“, aber eben keineswegs überraschend ist, sondern vorhersehbar war. Es kam, wie es kommen musste. Das zu ändern, bedürfte es zuallererst einer anderen Lohnpolitik in Deutschland, und zwar einer, die zu höheren Löhnen führt. Über die Lohnentwicklung verliert der Sozialdemokrat Mirow aber kein Wort.

Schlimmer aber noch als Mirows ökonomischer Fatalismus ist vielleicht seine Gleichgültigkeit gegenüber der sozialen Kluft, die sich in Deutschland in den vergangenen zwei Jahrzehnten aufgetan hat: „Ich sehe nicht, woher in einer Gesellschaft, die bereits über so vieles verfügt, eine kräftige Steigerung der Konsumnachfrage kommen soll.“ So Mirow.

Die wachsende Armut, die mittlerweile breite Bevölkerungsschichten von alltäglichstem Konsum ausschließt, bei gleichzeitiger Einkommens- und Vermögenskonzentration in den oberen Einkommensgruppen, ist aber für jeden, der es sehen möchte, ein Beleg dafür, dass es die „Gesellschaft, die bereits über so vieles verfügt“, so nicht gibt. Wolfgang Uchatius verweist in derselben Ausgabe der ZEIT darauf, dass die Haushaltsnettoeinkommen der Reichsten zwischen 1999 und 2007 um 14,5 Prozent zugenommen, die der Ärmsten aber um 8,7 Prozent verloren haben.

Kein „gutes Leben“ und keine umweltschonende Entwicklung ohne Wachstum

Wer die Wirklichkeit wie Mirow so gekonnt ausblendet – und andere damit blendet – schreckt auch nicht davor zurück, den Menschen „ein gutes Leben“ bei geringerem Wirtschaftswachstum zu versprechen und dies auch noch mit einem weiteren Abbau der sozialen Sicherungssysteme zu würzen: „Zugleich gilt es, die Menschen davon zu überzeugen, dass auch mit geringeren, realistischen Wachstumsraten ein gutes Leben möglich ist. Und wir müssen unsere sozialen Sicherungssysteme und die öffentlichen Haushalte darauf ausrichten, statt auf ein Wachstum zu hoffen, das wahrscheinlich nie kommen wird.“ Deutschland ist zwischen 1999 und 2009 laut Statistischem Bundesamtum durchschnittlich 0,9 Prozent pro Jahr gewachsen. Es wird schwer werden, das noch zu unterbieten, will man nicht Zustände wie in London provozieren. Das sollten auch notorische Wachstumsfeinde und umweltpolitisch Motivierte – zu den umweltpolitisch Motivierten zähle ich mich auch – als Anregung zum Nachdenken über die eigene Position nehmen.Und tatsächlich bringt Mirow neben der Verschuldung, angesichts derer, wenn es nach Mirow geht, „auch die öffentlichen Investitionen nur bedingt zum Wachstum beitragen können“, die Umwelt ins Spiel: „All das bremst.“ Die Umwelt als Wachstumsbremse, nicht aber als Chance für nicht weniger, aber nachhaltigeres Wachstum zu sehen, durch kurzfristig höhere Investitionen in regenerative Energien und Gebäudesanierung zum Beispiel, kann uns wiederum gerade langfristig den Kopf kosten.

Kein Wort über Steuern für eine gerechtere Einkommens- und Vermögensverteilung

Die haarsträubende Einkommens- und Vermögenskonzentration in Deutschland, die darauf schließen lässt, dass ein Großteil unserer Bevölkerung deutlich unter den gesamtgesellschaftlich möglichen Verhältnissen lebt, während einige Wenige den Großteil des gesamtwirtschaftlich entstandenen Vermögens für sich behalten, interessiert Mirow nicht. Zwar spricht Mirow kurz diejenigen an, „die vom Boom nicht viel gehabt haben“, und dass man daher Gruppen schonen und andere stärker belasten müsse. Gefragt, ob die Steuern steigen müssen, antwortet Mirow aber nur allgemein und zurückhaltend: „In vielen Staaten ja.“ Und er verweist auf die USA.„Und in Deutschland?“, fragt Schieritz ihn. Mirow wirkt angestrengt, wenn er antwortet: „Es fällt mir jedenfalls schwer, Spielraum für größere Steuersenkungen in Deutschland zu erkennen.“ Über eine Vermögenssteuer und einen höheren Spitzensteuersatz verliert Mirow kein Wort. Schieritz hakt leider auch nicht nach und lenkt das Gespräch auf Europa.

Auch Europa auf die lange Bank verschoben

Auch da bleibt sich Mirow treu: „Auch Eurobonds können nur langfristig helfen.“ Dabei ist klar, dass allein die Entscheidung für Eurobonds den Spekulanten die Nase zeigen würde, denn gegen den gesamten Euroraum würde schwerlich jemand von ihnen die Wette aufnehmen. Daran ändert auch die neueste Botschaft der Ratingagenturen nichts, dass sie Eurobonds nach dem schlechtesten Land im Portfolio bewerten, ihnen also gegebenenfalls Ramschstatus verleihen würden. Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA oder auch Japans durch die Ratingagenturen hat keinen Renditeanstieg für Anleihen dieser Länder zur Folge gehabt, sondern die Renditen sind im Gegenteil gesunken, weil die Gläubiger, anders als unsere Politiker, sich von den Ratingagenturen eben kein X vor dem U vormachen lassen. Es spricht nichts dagegen, dass auch die Eurobonds als sicherer Anlagehafen das Zinsniveau langfristig niedrig halten werden.Statt mit Eurobonds sollen sich, wenn es nach Mirow geht, die einzelnen Länder doch lieber selbst aus dem Sumpf ziehen. Mirow: „Ich glaube, dass Staaten wie Spanien und Italien zuzutrauen ist, ihre Probleme zu lösen.“

Die politischen Folgen

Mirow versucht seinen Kurs des Jeder ist sich selbst am Nächsten dann noch ins rechte Licht zu rücken, indem er das Gespenst an die Wand malt, dass die deutsche Bevölkerung sich sonst weigern könnte, dieser oder einer anderen Regierung auf dem Weg hin zu mehr europäischer Solidarität zu folgen und spricht von „Überzeugungsarbeit“.

Dass sein Gedankengebäude neben ökonomischer Vernunft auch jedwede Solidarität vermissen lässt, kommt ihm gar nicht in den Sinn. Wie er mit dieser Attitüde eine Bevölkerung von einer europäischen Solidarität überzeugen will, bleibt sein Geheimnis.

Es ist wirklich deprimierend, aber ein politisches Gegengewicht zu dem ökonomischen Stuss Mirows findet sich erst im Feuilleton der ZEIT: „Unterwegs zur Plutokratie, Hemmungsloser Reichtum, betrogene Bürger: Der entfesselte Markt bringt die Demokratie in Gefahr“, überschreibt Jens Jessen seinen Beitrag. Das ökonomische Gedankengut, wie es Mirow stellvertretend für viele in der meinungsbildenden, aber eben nicht bildenden Öffentlichkeit zum Ausdruck bringt, ist ein Teil davon.

Mirow steht für eine SPD, die keine Alternative bietet

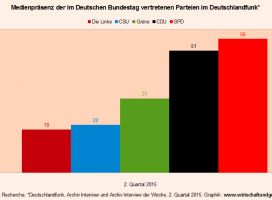

Mirow ist Sozialdemokrat, dem Parteibuch nach zumindest. Peer Steinbrück hat ihn 2005 zum Finanzstaatssekretär gemacht. Der jetzt auf allen Kanälen als wahrscheinlichster Kanzlerkandidat der SPD gefeierte Steinbrück ist ebenfalls nicht dafür bekannt, dass er die zum Himmel schreiende Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen thematisiert. Er hat sie als Finanzminister ja auch über Jahre gefördert. Sein ehemaliger – und vielleicht zukünftiger – Finanzstaatssekretär lässt ahnen, wohin die Reise geht, wenn die SPD mit ihren neoliberalen Köpfen Steinmeier, Steinbrück und Gabriel die nächste Regierung bilden sollte. Jens Jessen schreibt in seinem Artikel „Unterwegs zur Plutokratie“: „Und in der Tat haben die Politiker von einer Wahl nichts zu befürchten: Der Bürger, der die Politiker für ihren Verrat an seinen Interessen bestrafen möchte, fände keine Partei im demokratischen Spektrum, die bereit wäre, sein Interesse gegen die Wirtschaft durchzusetzen. Er könnte in Deutschland die SPD gegen die CDU oder die CDU gegen die SPD oder beide gegen die GRÜNEN auswechseln, ohne dass sich am Katzbuckeln vor dem Kapital etwas ändern würde.“ Wie wahr. Es gibt sie noch, vereinzelt, die Journalisten, die die Dinge mutig beim Namen nennen.

(1) Vergleiche die Zahlen in Tabelle 2, Vermögensbilanzen am Jahresanfang 2007 bei Oda Schmalwasser und Aloysius Müller, S. 146, in: Gesamtwirtschaftliche und nichtfinanzielle Vermögensbilanzen, Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik 2/2009

Dieser Text ist mir etwas wert

|

|